先日、バターが切れたのでスーパーに買いに行ったら、何も考えずに買える感じの雪印の定番っぽいバターはなく、調子に乗った感じのバターしかなかったので、特にこだわりがあるわけではないのでちょっと高かったけどそれを買った。せっかくなのでじゃがバターでも作って評価するかと思って今日じゃがいもを調達して、電子レンジで作ればいいのかと思って加熱時間とか調べていたらじゃがバターには塩辛やろがみたいなページが多数あって、塩辛と合わせないとど素人丸出しみたいな気分になってきたので塩辛を調達してからじゃがバターを食すことにした。

2011/11/09 Wed

2011/11/06 Sun

日記

(多分)4ヶ月ぶりくらいに髪を切った。切ってなかったことに特に意味はないけど少し節約できた。風呂の給湯温度を2℃上げた。湯船Kindleの時間を伸ばすために。

2011/10/26 Wed

Bluetooth ヘッドホン Jabra CLIPPER を買った

最近は専らHTC AriaでGoogle Musicを愛用していたのだけれど、ヘッドホンジャックを使うときにいちいちHTC Ariaに抜き差ししたり、ヘッドホンケーブルの長さを気にしながらHTC Ariaを携帯しなければいけないのにうんざりして、Bluetoothヘッドホン/ヘッドセットを検討していました。元々通話用の片耳+マイクのやつは持っていたのだけれど、片耳だしA2DPのプロファイルにも対応していないので使わなくなってました。

そんなわけでどれにしようかと思い、某掲示板などを探索(断線したらまるごと買い替えとかは悲しいので、好きなヘッドホンを3.5mmジャックから挿せるのを基準に選びました)してJabra CLIPPERとMW600に絞ったのだけれど、Jabra CLIPPERが4000円くらいなのにMW600が8500円以上するのでJabra CLIPPERにしました。金がある人はマイクとか液晶とか曲送りとかできるしMW600の方がいいかもしれません。

一番気になっていたのが音質ですが、さすがにヘッドホン直挿しよりは落ちるものの、Google Musicで3G回線用にエンコードされた音楽を聴く分には大して違和感アリませんでした。あと、あまり細かいこと考えずに注文したけれど、操作は音量+/-と再生/一時停止のみ前後の曲送りはできなかった+/-の長押しでできた。あと、充電は専用規格のものではなくmicroUSBのジャックでできるのでHTC AriaやKindleのケーブルと共用できるので便利。米軍基準の耐久力もあるらしいので、投げて遊んだりもできて便利ですね。

そんなわけなので、Google Music&Andriid野郎共の皆様には大変おすすめな一品となっております。

2011/10/19 Wed

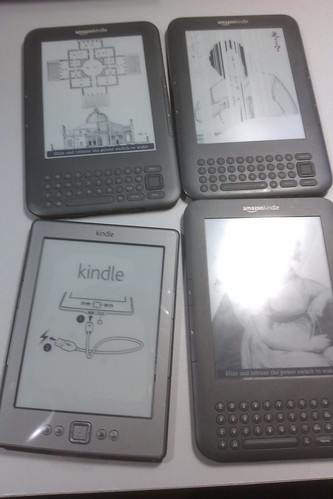

Kindle で 画像(自炊本)閲覧のフォーマット比較

まだKindleで自炊本を読むのにPDFを選ぶかわいそうな人がいるっぽいので(ページ番号が大事ならば仕方ないけれど)、縮小した際の画質比較してみる。

著作権的にそんな問題なさそうな、本の巻末にありがちなシリーズ紹介みたいのを使った。元のサイズは940x1400pxです。pdfへの変換はImageMagickで、zipは普通に圧縮、mobiへはSigilでepubにしたのをkindlegenで変換しました。

■ZIP

■MOBI

mobiは画像だけ全画面表示もできるけれど、zipと変わらないので普通の表示にしておきました。パッと見わかりにくいかもしれませんが、pdfだけが縮小処理汚いですね。もっと汚くなるサンプルもあるのだけれど、著作権的にアレなので出さないでおきます。dot by dotにしたり細かい処理すればまあpdfでもいいけれど、デバイスのディスプレイサイズが変わるたびに作り直すのはスマートじゃないしやめた方がいいんじゃないですかね。

2011/10/14 Fri

新 Kindle レビュー

あとで書く

書いた

そんなわけで、交換してもらったKindleも壊してしまったので、保証期間も切れてるし渋々新しいKindkeを注文して届きました。これ http://www.amazon.com/dp/B0051QVF7A/?tag=oq-20

送料とか諸々込みで1万円弱くらいです。ちょっといじってみたので、先代(Kindle Keyboard)と比較して気付いた点など。

- 小さく、軽くはなったけれど感動的なほどではない(先代で十分軽い)

- 質感はKindle DX寄りになって少し高級感プラス

- バッテリーは半分になったけれど1日使った程度じゃ分からない

- 空き容量はデフォルトで1.3GB程度なので、自炊本を50冊くらい入れていた先代と同じようには使えない。英辞郎入れただけで残り約1GBになる

- E Ink周りは特に変わっていない。白の彩度が下がってる気がしなくもないけれど気のせいレベル。

- レンダリングは、連続でページめくりした際に先代より早い。次ページ先読み出来る程度のウェイトをおくと大して変わらないのでIOがよくなってる?

- 左右端のページめくりボタン少し押しにくくなっている。親指・人差し指で上下からつまむようにして持って使いにくい。

- QWERTYキーボードがなくなったのでスクリーンショット撮ったりzip読んでる時のズーム処理ができない(多分)

- カバーの照明は背面下部から電源取るっぽい?

- バーチャルキーボードは家庭用ゲーム機でありそうな感じ

あとは大体スペック通りですかね。もう壊さないように気を付けたい。

2011/10/03 Mon

Androidで音楽聞くならMusic Beta(Google Music)が至高

とりあえずMusic Betaという名前が人に伝えるのにも検索するのにも不便すぎるのでどうにかして欲しいですが、先日Music Betaを使い始めて、まだしばらくはmt-daapdを使うと書いておきながら、自宅以外では完全にMusic Betaに乗り換えました。ので、気になりそうな点を適当にメモ。

■インストール

そもそも乗り換えられない理由というのが、日本だとAndroidアプリがマーケットからインストール出来ないということだったのですが、つまらないプライドを捨てて海外のフォーラムあたりから野良apkを探してインストールしたらあっさり使えました(セキュリティ的に注意は必要ですが)。よい子はアップデートについていけるようにroot取ってmarket-enablerを使うか、アメリカのSIMを入手して端末に刺したりしてマーケットから落としましょう。

■動作全般

使い勝手は、通常のAndroidの音楽アプリの上位バージョンという位置付けで、Last.fmアプリなんかとの連携もそのままにリアルタイムにscrobbleできるし、恐らくBluetooth A2DPでの操作にも対応してると思われます(端末の対応は前提で)。対応したBluetoothヘッドホン持ってないので検証できないけど。動作は自分のHTC Ariaだと不自由しない程度には軽いし、自宅のライブラリに突っ込めば何もしなくてもAndroid端末で聴けるのは非常に便利。iPod ClassicなんかのHDD型オーディオプレイヤーでないと持ち出せなかったライブラリが全部聴けるので、ほぼ完全にiPodもいらなくなりました。ただ、ローカルキャッシュにないものはストリーミングになるので選曲から再生開始までのタイムラグは数秒単位であるし、ストレス溜まる人もいそう。

■音質

ストリーミング再生の音質は、Androidアプリだとそのまま320kpbsのビットレートではさすがにないはずだけれど、ひどい劣化は感じないので、128-192kbpsくらいはあるんですかね。ちなみにWi-Fi接続の時にだけ有効にしていたオフラインキャッシュ機能でキャッシュされたmp3は320kbpsでした。Googleだし、ビットレートを固定で下げるのではなくWi-Fi/3G、バッテリー残量、CPU使用率なんかも見て変えてる可能性もありますね。

■本体メモリ消費容量

自分のライブラリ1万曲程度だと、本体メモリを16MB(アプリ7MB、データ9MB)食って、ローエンド機のHTC Ariaだと結構厳しかったので、やはり本体容量にも余裕のあるハイエンド機が欲しいですね。

■バッテリー消費

ネットワークにつなぎっぱなして音楽聴いてたらバッテリーがすぐ切れるという心配もあるけれど、HTC Ariaだとそんな激しい消費も感じず、自分の使い方だと一日中外で聴いてることもない上、複数のスペアバッテリー+eneloop mobile boosterを携帯しているので全く問題ない。まあIRCクライアント常駐くらいの消費はしますかね。

■他との比較

一番比較しやすいのがiCloud×iTunes×iPhoneだと思うけれど、無料で使えるのは5GBまでだし結局ストリーミング再生ではないので結局32GB分までしか音楽を聴けないのは変わらない(次バージョンで64GBくらいはいくかもしれないけど)ので話になりませんね。Music Beta自体は一応iOSのMobile Safariからも使えるようだけれど、マナーモードでも音量がいきなりMAXになったりと、一応スリープ状態でも再生されるらしいけれどあまり実用的ではなさそう。

自宅サーバーがあるならばSubsonicを入れて使えば2万曲の制限もなく聴けるっぽいし、モバイルOS用クライアントも便利なようなので、コストを無視すればそれが一番便利ですかね。mt-daapdは、クライアントが起動毎に曲リストを全件取得するのが、ライブラリのサイズに比例して時間がかかりすぎるのと、Last.fmアプリなんかと連携できないのが不便なので、今のところデスクトップ版iTunes以外からの利用はあまりおすすめできない。

■その他

自分がemobile回線でストリーミング聴いているので、そのうち契約して遊ぼうと思っているb-mobileイオンSIMとか、評判最悪のSoftBank Mobile回線なんかでも聴けるのか気になる。

2011/10/02 Sun

天一の日

2011/09/30 Fri

自炊本をKindleで読むときに気をつけるべき点

- PDFにしない

未だKindleで画像ををまとめてPDFにしたものを読んでまともに読めないとか言ってる人が観測できるので書いておくと、テキストは別にいいけれど、画像については縮小処理のレンダリングが汚い(PDFの仕様が主な理由と思われる)ので、PDFはやめましょう。OCRデータ入れたい気持ちもわかるけれど、どうせKindleでは日本語検索できないしやめましょう。dot by dot で頑張って作ればまあそこそこ読めるのだろうけれど、ディスプレイサイズが変わるたびに作り直すのはあほらしいので、mobiかzipで読みましょう。とは言っても、SVGAディスプレイではA4書籍とかは無理があるのでやめておきましょう。

前にも書いたかもしれないけれど再度まとめると、

zipと比較したmobiの特徴は

- タイトル・著者のメタデータが入れられる

- ページ遷移がもたつきにくい

- 数値指定でページ(?)移動できる

- WebのリンクからKindleのブラウザで落とせる

- epubからkindlegenで変換すると大体ファイルサイズが1.5倍くらいになる

- フルスクリーンのまま読み進められない(上下左右に余白があり、そのページでだけ画像を最大化ならできる)

zipの特徴は

- 画像固めるだけですぐできる

- 前後のページにしか移動できない(一気に最初に戻れない)

- 拡大・縮小の自由度が高い

- フルスクリーンのまま読み進められる

- ブックマークもできないしノートも書けない

といったところなので、読み捨てる感じならzip、著者も整理して読みたいならmobiがおすすめです。ちなみに、Kindle 3(Kindle Keyboard)での仕様なので、最新版で改善されてるかは知りません。

2011/09/29 Thu

Web上でスライドを公開するには何がいいか問題

特に技術的な内容のスライドに関しては全文がGoogleにインデックスされた方がいいと思うので、公開方法について少し調べた。内容がインデックスされないとしているものについてはあまり細かく調べていないので、間違っているかも。

■SlideShare

- Webでは見やすい

- 内容はGoogleにインデックスされない

- ダウンロードできる

- 内容もGoogleにインデックスされる

- GoogleのクイックビューかAdobe Readerのプラグインとかでブラウザから見れる

- ダウンロードできる。

■PPT

- 内容もGoogleにインデックスされる

- Googleのクイックビューでブラウザから見れる

- ダウンロードできる

■HTML(S6とかOpera Showとか)

- (JavaScriptで面倒なことしていなければ)内容もGoogleにインデックスされる

- ブラウザでそのまま見れる

- スライド形式でダウンロード・保存は難しい

■Google Docs

- 内容はGoogleにインデックスされない

- ブラウザでそのまま見れる

- PPT・PDFにしてダウンロードできる

こうしてみてみると、Google Docsで公開するだけでいいのかと思いきや内容がインデックスされずに意外とダメですね。PDFとしてエクスポートできるパーマリンクは取得できるので、それにリンクを貼っておけばPDFファイルとして認識して内容もインデックスしてくれるかもしれないという方法で回避はできるかもしれない。Google Docs、HTMLベース以外のスライドの場合はSlideShareに上げるついでにPDFファイルも別でリンクを貼っておくのが無難ですかね。

2011/09/29 Thu

新 Kindle シリーズ感想

どうせたいしたスペックじゃなくてみんなスルーするんじゃないのと思っていたけれど、そこそこよかったようですね。大体日本から買えないけど。Kindle 3はKindle Keyboardと名前を変えて、小さいKindle、Kindle Touchシリーズ、Kindle Fireが発表されました。新製品で日本から直接買えるのは小さいKindleの広告なし版だけ( http://www.amazon.com/dp/B0051QVF7A/?tag=oq-20 )で、他はアメリカ国内の発送のみ対応とのこと。自分は、知り合いとまとめて代行業者にKindle Fireを1枚頼みました。11/15から発送開始らしいので、11月末頃に手に入ればいいかなといったところ。

日本から買える新Kindleは、ハードウェアQWERTYキーボードがなくなって軽くなったけれど、バッテリー容量もメモリ容量も半分になっているので、いわゆる自炊派には微妙かもしれないですね。E Inkの書き換えスピードとかは良くなってると思うけれど、あと今後のファームウェアアップデート等の対応を考えるとKindle Keyboardよりはいいかもしれません。キーボードなしで検索とかパスワード入力とかが面倒くさそうな気はする。

Touchはマルチタッチのタッチスクリーンで、スマートフォンとかに慣れてる人にはよさそう。ボタンからわざわざ指を離すのがめんどい自分みたいな人間だとタッチスクリーンの載ってないモデルの方がよさそう。せめて左右にページめくり用のハードウェアキーをつけて欲しかった。あと、E Ink端末はどちらも解像度が上がっていないのが残念で、iRiverのStory HDに対抗してXGAのE Inkを乗せて欲しかった。あるいはカラーのTritonディスプレイ(あるいはAeroBee)を早く採用して欲しいですね。

Kindle Fireはごちゃごちゃあったけれど、約1万5千円(+送料など)でデュアルコアで(Bluetooth、SDカード、3G回線、各種センサーはないけれど)それなりに使えそうなAndroidベースの端末が買えるので買いですね。日本のカードだとAmazon AppStoreまともに使えないとか色々と障害はあるけれど、PerfrectViewerを入れるだけでもそこそこ幸福実現できそう。